|

Cul-de-Sac > Rue I > | Playing the piano is identifying the self. | |||||||||

| Piano Notes 4 - 6 | |||||||||||

|

ピアノと暮らす 第6回 自宅サロンで銘器とともに ムジカノーヴァ 2004年5月号(音楽之友社, 2004)

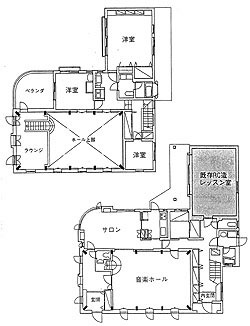

十数年前、この地に住む池田明子さんは、家の改築とあわせて、ホームコンサートが開けるスペースの設計を建築音響学の専門家である安岡正人氏(当時、東京大学教授)に依頼した。当初、木造住宅の一部を解体して、20名程度が入れるピアノ室を増築する計画だったそうだが、池田さんは長年のご友人でもあるオーストリアのピアニスト、イェルク・デームス氏とも相談の上、音の響きを最優先した本格的なホールの建設を目指すことに決めた。 最終的に、ホールの収容人数は60名にものぼり、天井高は最も高い所で7.4mと、普通の住宅では考えられない規模の音響空間が計画された。また、建物全体を木造で挑戦、ホール部分には大断面の集成材を用いることにより、美しい形態の吹き抜けが実現した。ホールの後部にはゆったりとしたバルコニー席、2階部分の側面には住宅の居室からホール内を見渡すことのできる小窓まで設けられた。 そして1991年の冬、いよいよ池田さんはデームス氏をウィーンからお迎えし、氏のピアノリサイタルによりサローネ・クリストフォリの幕は切って落とされた。 森の中でのコンサート

石の硬くて冷たいイメージに比べれば、木には柔らかさと温もりといったイメージが伴う。木のホールの魅力は、そういった木のイメージが音の響きと重なりあっているのであろう。弦楽器や木管楽器の音色、木の故郷である森も連想させる。 このホールの場合、傾斜のついた天井の全面に分厚い無垢の松板を用い、床面も剛健なフローリング仕上げとなっている。壁は淡いブルーの漆喰塗りで、その壁に沿って集成材は天井際まで真っ直ぐ伸び、その先でホール中央に向けて覆い被さってきている。その一本一本の柱が木の幹と枝のように見えてくるので、まるで木立の中に開けた空間のように感じられ、聴衆は森の中にいるような錯覚におちいる。 響きを支える多くの技法

さらに技術は見えない所にも及ぶ。そもそも、木造で遮音性能の高い部屋を作ること自体とても難しいが、静けさが求められるコンサートホールではなおさらである。池田邸の場合、ホールは意外に交通量のある道路に面しているため、難度はさらに上がる。それでも、あえて木造にこだわり、完全に独立な二重の壁、二重サッシ、遮音ガラスを用いることで、結果的に屋外との間で50dB以上とコンクリート壁並みの遮音性能を得ている。 それ以外にも、屋根からの雨音、空調機器からの音、扉からの音を防ぐにあたり、なるべく住宅用の部品や材料だけを用いて対策がなされている。ここはあくまで住宅の一部、大がかりになり過ぎないことも重要なことである。 銘器たちと暮らす 池田さんのお宅を案内されて一番に驚いたことは、どの部屋に入ってもピアノがあることだ。ピアノの総数は10台にも及び、しかも1台1台が年代物や特注物ばかりの銘器揃いなのである。ホールには20世紀初頭のNY Steinwayをはじめ、膝レバー付きのBösendorfer、シューマンがウィーンを訪れた際に弾いたのではとされる1830年代のRosenbergerなど4台が置かれていて、それぞれが繊細かつ個性的な音色を響かせていた。さらに、この家を建て替える以前からある数十年来のレッスン室にもBechsteinとBlüthnerが並べられていて、深みのある響きは今も健在であった。 こうした部屋以外にも、ホールの隣のサロン、来客用の小部屋、池田さんの寝室に至るまでピアノが置かれている。特に、寝室に置かれているウィーンの銘器Carl Dörrは装飾が大変見事であり、その姿を眺めているだけで幸せな気分にさせてくれ、池田さんが最も身近なところに置くのも頷ける。ピアノは単なる演奏会用の楽器ではなく、生活空間を彩る家具でもあることを再認識させられた。これらのピアノの多くは、デームス氏がオーストリアから池田さん宛に送ってきたものだそうだ。サローネ・クリストフォリの響きに魅せられたウィーンの巨匠自らが、響きの源泉である銘器の提供を買って出たのである。 人々を衝き動かす情熱

あらためてコンサートホールの席に着き、池田さんのBachの演奏に耳を傾ける。ピアノに向かわれたとたんにかくしゃくとして、芯の通った透明感のある音が、すらりと伸びた指先からこぼれ落ちる。放たれた一音一音は森の隅々へと広がりながら、極めて自然に静けさの中へと消えていく。心地よいの一言に尽きる。「できたばかりの頃よりも、今の方が音が馴染んでいると思うわ。」ホールと共に暮らしてこられた池田さんならではの感想である。今回は聴衆1名という状況で響きを味わわせていただいたが、60名の聴衆が入った演奏会ではどのように響くのであろうか。この夢のようなサロンを、また訪れて聴いてみたい。

(1)コンサートホールの誕生 古来コンサート自体は様々な形で行われてきたが、いわゆるコンサートホールがヨーロッパに誕生したのは比較的最近、18世紀後半のことである。諸説あるが、イギリスには宮廷ホールから派生したもの、ドイツには商工会館に作られたものなどが記録に残っている。特に、1780年ライプチヒに建てられた織物業者の商工会館(ゲヴァントハウス)は有名であり、現在でも新しいホールにその名を残している。 (2)コンサートホールの型 「シューボックス型」は最も典型的なコンサートホールの型である。ウィーンのムジークフェラインスザール(1869年)やアムステルダムコンセルトヘボウ(1888年)といった歴史的なホールがその代表であり、直方体のような形が靴箱に似ているためそう呼ばれている。一方、近代的なベルリンフィルハーモニー(1963年)のように、ブドウ畑(Vineyard)のような段違いの客席ブロックに囲まれたホールの形を「ヴィンヤード型」と呼ぶようになった(「ワインヤード」と呼ぶのは誤り)。日本では前者として渋谷のオーチャードホール、後者として赤坂のサントリーホールが例として挙げられる。 | |||||||||||

|

Since 2002/5/18 © SAKUMA Tetsuya | |||||||||||